The Mops: interview de Daniel Selig et Otto T.

Pourquoi avez-vous voulu parler de la scène alternative ?

Otto T. : On voulait parler de gens qui essayent de vivre de leur musique, et de la création à plusieurs. Ce que Daniel et moi on connaît le mieux en commun, c’est l’édition alternative, le fanzinat. Daniel connaît aussi le milieu de la musique, du punk, des labels indépendants. Sachant qu’il est plus jeune que moi, donc on avait deux visions un peu décalées dans le temps de l’évolution d’un collectif.

Daniel : Je pense que les galères et l’enthousiasme sont présents dans n’importe quel domaine créatif, à n’importe quelle échelle. De nombreuses facettes de ce livre trouveront écho chez des personnes impliquées dans le théâtre, le cinéma, l’édition… On a voulu parler de la scène alternative parce que c’est là où se trouve 99 % de la créativité. Dans n’importe quel domaine artistique, la plupart des acteur·ices opèrent dans un quasi-anonymat et ne seront jamais connu·es au-delà d’un public de niche. Les rares qui vivent de leur art ne sont pas du tout la norme, même si ce sont ces personnes qui ont le plus de visibilité et qui donc, paradoxalement, définissent l’art auprès du public plus large.

La scène underground n’a pas beaucoup d’illusions vis-à-vis de la reconnaissance de sa pratique artistique, et dans de nombreux cas revendique cette non-commercialisation comme un engagement politique : faire de l’art pour de l’art, dans des systèmes économiques parallèles, au détriment du profit, voire de la rentabilité.

Vous avez tous les deux une expérience de la musique alternative et du fanzinat. Comment a-t-elle nourri ce livre ?

Otto T. : Le terme « alternatif » me gêne. Le mot seul suppose qu’il y a un monde « mainstream » et un monde « alternatif », et ce n’est pas du tout comme ça que je le vis. Pour moi le fanzinat, le do-it-yourself (DIY) ont toujours fait partie de ma vie. Peut-être parce que je vis à Poitiers, où le secteur associatif est très développé, ce qui fait que j’ai toujours fait partie d’associations plus où moins grosses ; j’aime le côté convivial des assos, je fais partie aussi des éditions Flblb, membres du Syndicat des éditeurs alternatifs, on est un collectif et même si c’est notre métier on est toujours dans un esprit de débrouille.

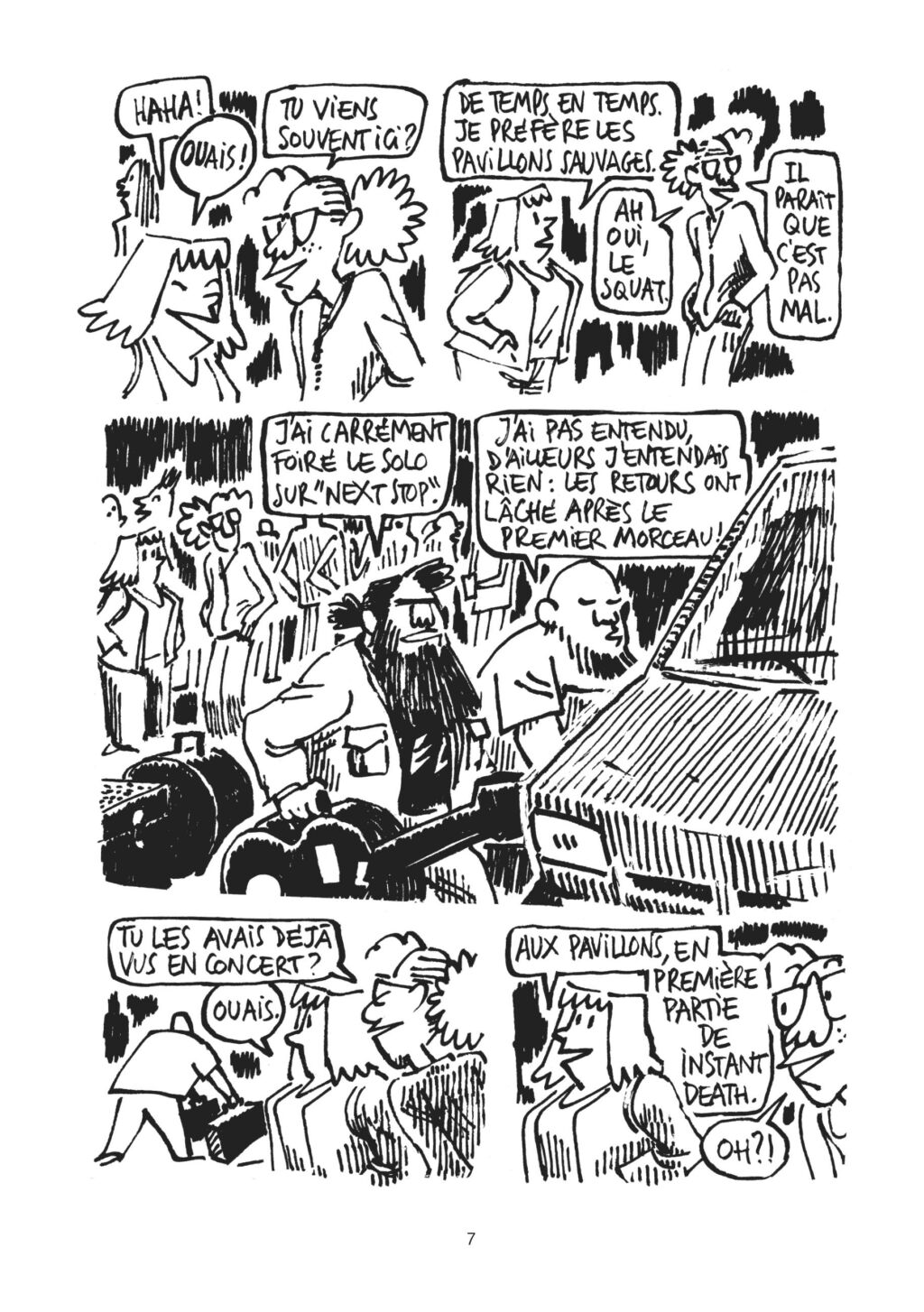

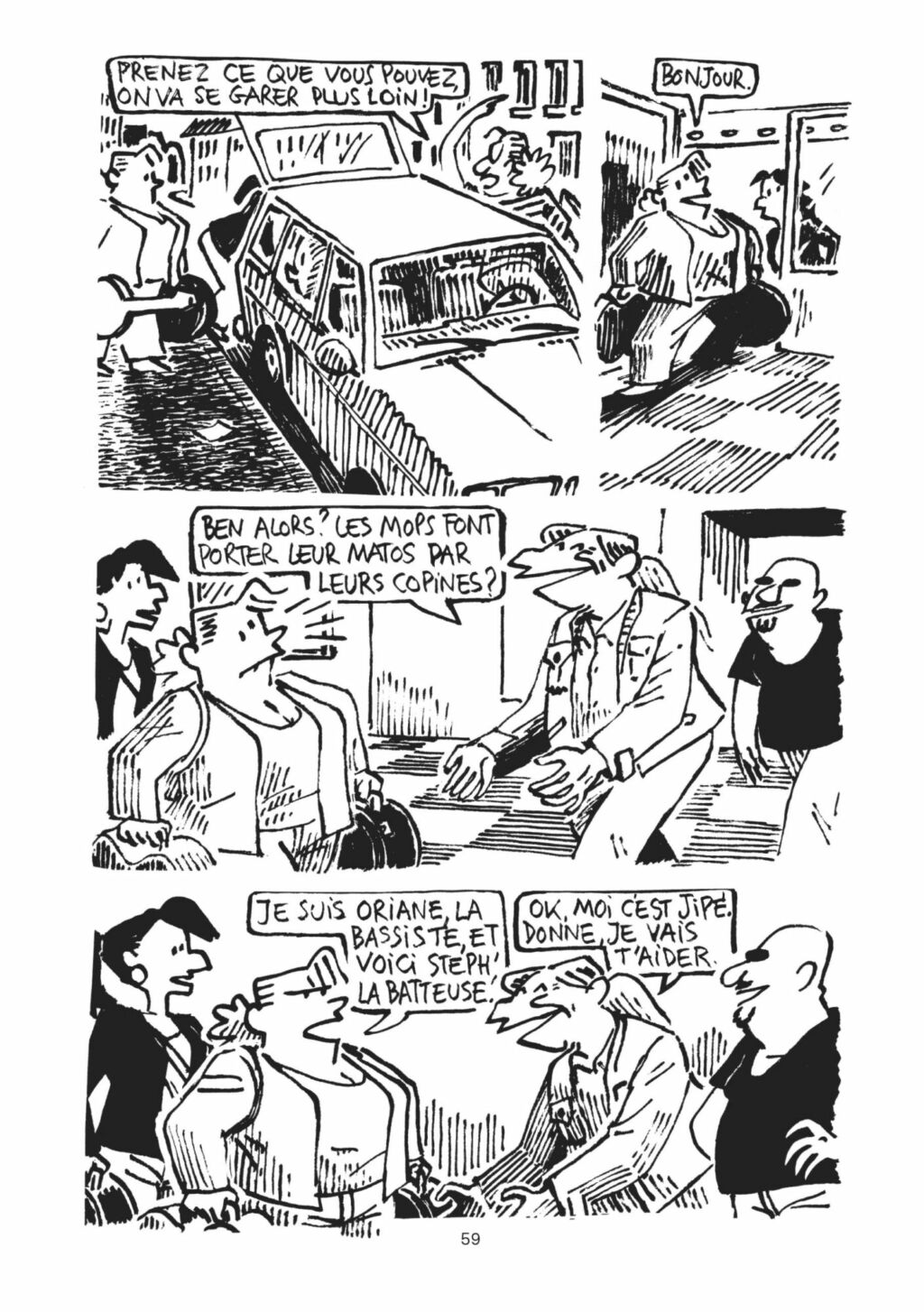

Daniel : Le fanzinat et surtout la musique représentent une grande partie de ma vie, c’était donc facile de trouver des anecdotes pour étoffer l’intrigue. Les quatre membres du groupe représentent en quelque sorte quatre attitudes possibles face à la création musicale. Quelle est la finalité de ces morceaux qu’on compose, qu’on joue, qu’on enregistre et qu’on publie ? On peut répondre à cette question de plusieurs manières et on voulait explorer chaque facette à travers un des personnages. Cela dit, je pense que notre vision s’accorde plus avec celle d’Oriane, qui est de fait devenue la personnage principale.

Votre histoire se situe dans les années 2000. En quoi cette période est-elle représentative d’un tournant dans l’industrie culturelle ?

Otto T. : Dans les années 2000 internet est devenu un outil de communication prépondérant, l’épisode où les Mops produisent leur premier album avec un label installé à Portland est lié au développement du web. Moi-même je me sens d’une génération qui a vécu cette transformation de la société. Ça nous semblait intéressant de situer l’histoire des Mops à ce moment-là, : il y a un tournant, vont-ils le prendre ou pas ?

Daniel : On voulait raconter la vie d’un groupe de rock en mettant l’accent sur la partie créative et les ambitions différentes au sein du groupe. En tant que scénariste, il me semblait plus facile mais aussi plus intéressant d’explorer ces aspects sans parler d’internet, qui a bouleversé le monde de la musique du point de vue de la création, de la promotion et de l’écoute. Je suis très critique vis-à-vis de beaucoup de ces nouvelles techniques d’écoute (smartphones, plateformes de streaming, etc.) et aborder cela aurait complètement changé la direction du livre. Cependant, il nous a semblé important de mentionner ce phénomène, donc la trame principale se passe aux débuts de l’invasion d’internet, quand des outils comme Myspace commençaient à se développer.

Vous avez choisi de créer un groupe fictif. Qu’est-ce que la forme de la fiction vous permet d’aborder par rapport au documentaire ? Comment avez-vous composé avec les codes du Biopic ?

Otto T. : Il y a des péripéties en commun dans nos deux parcours. La fiction allait de soi, d’autant qu’on voulait évoquer des choses parfois négatives. Les personnages sont en tension entre leurs aspirations

personnelles et le groupe, ça occasionne des prises de becs, des comportements pas très chouettes, qu’on a pu nous-mêmes avoir, ou subir. Pour en parler sans prendre de pincettes, la fiction c’est quand même plus confortable.

Daniel : La plupart des biopics musicaux ne traitent que de groupes devenus mondialement connus : on a l’impression que les Stooges répétaient dans leur cave un jour, et que le lendemain ils jouaient devant des milliers de personnes. Ces histoires ne sont pas représentatives de la grande majorité des groupes de rock. Même « Anvil », supposé relater la vie d’un groupe de métal « inconnu », présente les membres du groupe comme des ratés parce qu’ils doivent bosser à côté pour pouvoir faire de la musique, ce qui est complètement normal, surtout aux États-Unis où il n’existe pas de système comparable à l’intermittence (et même en France, il est rare de remplir ses heures d’intermittence avec un groupe de rock!).

Le type de groupe que l’on voulait mettre en scène est un groupe inconnu, donc on l’a inventé. Faire « plier » un groupe réel à une volonté d’auteur est un reproche que je formule à l’encontre de nombreux biopics. Notre but est de parler de la créativité à une échelle humaine.

Vous êtes tous les deux dessinateurs et scénaristes. Comment avez-vous décidé de vous répartir le travail ?

Daniel : Au début du projet on écrivait et dessinait tous les deux, en s’envoyant des pages de scénario, des idées de scènes et des passages de quatre ou cinq pages dessinées au brouillon. Je pense que le fait que l’on soit tous les deux dessinateurs et scénaristes nous a permis de poser plus rapidement les fondements de l’histoire, que ce soit les scènes importantes, les looks des personnages ou encore le système de découpage.

Otto T. : Au bout de quelques temps, ça nous a paru aller de soi que Daniel (qui a l’expérience de la musique, des groupes, des concerts) scénarise, et que je dessine. Mais on a continué à travailler en ping-pong, je dessinais les scènes que m’envoyait Daniel, je réécrivais les dialogues, je suggérais des scènes, on en discutait. Au bout du compte Daniel est arrivé à un scénario complet, que j’ai dessiné. À l’inverse Daniel m’a apporté de la doc et des idées de mise en scène liées à son expérience des concerts et répétitions.

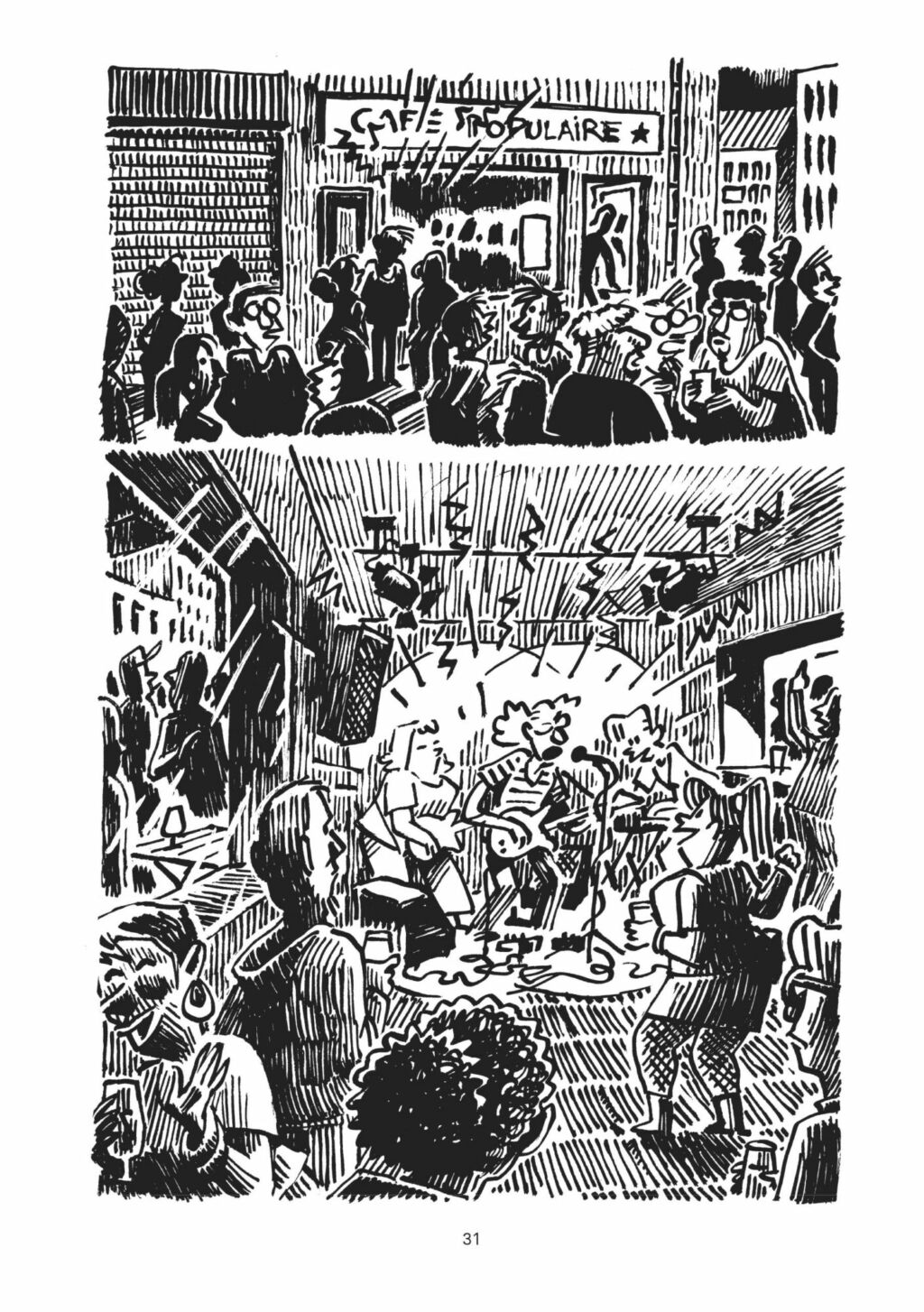

Daniel : C’est la première fois que je ne travaille que le scénario d’un livre, sans m’occuper du dessin. C’était parfois frustrant parce que j’avais envie de dessiner quelques scènes que j’avais écrites, mais la plupart du temps c’était plutôt jouissif de pouvoir écrire « une cinquantaine de gens composent une foule en délire » et de ne pas avoir à la dessiner !

Beaucoup voient dans le succès commercial ou médiatique la validation d’une carrière artistique. Est-ce contre ce préjugé que vous avez bâti votre intrigue ?

Otto T. : Je ne crois pas qu’on ait construit ce récit contre un préjugé. On avait envie de montrer des choses qu’on ne voit pas trop habituellement dans la façon dont on représente les groupes de musique et les artistes en général. Quand un artiste parle de sa carrière à la radio ou à la télé, c’est très rare qu’il évoque comment il gagne de l’argent, quels sont ses revenus. C’est comme si c’était tabou.

Daniel : Le succès ne concerne qu’une infime proportion d’artistes. Il doit donc y avoir d’autres moteurs qui animent les gens : apporter sa pierre à l’édifice, voir du pays, imaginer quelque chose d’original, créer à plusieurs, fabriquer des moments de convivialité… Dans le milieu DIY il n’y a pas seulement des groupes, il y a aussi des organisateur·ices, des cuisinièr·es, des labels, des conducteur·ices, des promoteur·es, même des patrons de bars, ou des associations qui prêtent leurs locaux… et souvent les gens jouent sur plusieurs tableaux, d’où l’appellation DIY (Do It Yourself). Dans ce milieu, le succès s’apparente à une soirée au cours de laquelle les groupes ont bien joué, ont pu être payés correctement, où le public a répondu présent dans une ambiance conviviale et sans agressions. Les artistes se voient souvent comme « en devenir » plutôt qu’accomplis ou non-accomplis. Jouer dans un groupe, c’est sans cesse penser au prochain concert, au prochain morceau composé, à la prochaine sortie, à la prochaine pédale d’effets… C’est une façon de vivre en mouvement.

l’intrigue se situe à Toulouse, pourquoi cette ville ?

Otto T. : moi ça me semblait important qu’on nomme la ville où ça se passe, car dans le milieu musical on parle toujours de la scène de telle ville ou telle autre. Daniel vivant à Toulouse, et faisant de la musique à Toulouse, c’est venu tout naturellement.

Daniel : J’habite à Toulouse depuis 2012 et c’était une bonne taille de ville pour notre histoire : un lieu qui soit propice à l’existence d’une grande scène musicale avec tout ce que cela implique : des salles de concert, des bars, des squats, de nombreux groupes qui se connaissent (ou pas), des labels, des agendas de concerts, des magasins de musique, etc. La plupart des grandes villes en France sont très connectées par le biais d’associations, de groupes en tournée, de labels, etc. Paris est à part dans le milieu de la musique dans le sens où même si les formations parisiennes sont les plus médiatisées, ce ne sont pas forcément celles qui tournent le plus ou qui participent le plus à l’écosystème de la musique underground

Les divers membres de The Mops ont des goûts différents, parfois très différents si on pense à Marc aux claviers qui vient de la musique classique : vous aviez envie de raconter quelque chose avec ça ?

Otto T. : Oui, bien sûr. L’idée qu’une création collective est la somme des individualités. Créer en collectif c’est comme être un artiste à plusieurs : Les Beatles une fois séparés ne font plus la musique des Beatles, les Monty Python ne sont les Monty Pythons que lorsqu’ils sont ensemble etc. Ce que j’ai pu créer avec d’autres, je ne l’aurais pas fait tout seul, dans le sens où faire avec d’autres m’a emmené sur des voies que je n’aurais pas prises si j’avais été tout seul. En plus je trouve ça très stimulant de créer à plusieurs : les idées rebondissent, on s’épaule, on se complète.

Que Marc vienne d’un autre milieu musical amène pour moi l’idée qu’un groupe c’est avant tout des rencontres : on n’a pas forcément les mêmes goûts au départ, mais on s’entend bien pour créer ensemble.

Daniel : Cela nous permettait de raconter différents points de vue, ce qui a une valeur narrative significative, mais aussi de témoigner du fait que les collectifs sont souvent plus que la somme de leurs éléments : dans un groupe de musique, c’est plutôt enrichissant si les membres n’écoutent pas tous la même musique, sinon ça deviendrait vite du pastiche. Les groupes les plus originaux incorporent souvent des éléments qui viennent d’autres styles.

Vous abordez des thèmes comme la pression sociale, le sexisme et les problèmes financiers dans le monde de la musique, sont-ils importants pour vous ?

Otto T. : Dans les années 2000–2010, #Meetoo et #balancetonporc n’étaient pas encore apparus : situer l’intrigue à ce moment nous permettait de faire dire à certains personnages des choses qu’on ne dirait plus aujourd’hui.

Sur la pression sociale : tous les gens qui ont voulu se lancer dans une carrière artistique ont subi des réticences, voire des refus, de la part de leur famille – à moins de faire partie d’une famille d’artistes. Parce que c’est toujours perçu comme des métiers difficiles, où on tire le diable par la queue, et c’est angoissant pour les parents qui préfèreraient qu’on soit prof. Les problèmes d’argent ne sont que rarement évoqués dans les interviews, on dirait que les artistes ne font jamais quelque chose pour l’argent. Alors que si : faire une musique, un film, un bouquin parce qu’on a besoin d’argent, ça existe, et à l’inverse ne pas sortir de disque, de film ou de livre pendant un certain temps parce qu’on doit prendre un travail alimentaire pour avoir assez d’argent pour avoir le temps de créer, ça existe aussi. Toustes les artistes passent par ce genre d’aléas.

Daniel : Quand j’étais adolescent, la découverte du punk m’a introduit à de nombreux sujets politiques, m’encourageant à remettre en question certaines constructions telles que le pouvoir, le capitalisme, le salariat ou le patriarcat. Bien entendu, je me suis vite rendu compte que le milieu de la création indépendante (le punk y compris) était également touché par des comportements autoritaires et oppressantes. En jouant dans des groupes mixtes, je suis souvent témoin de sexisme envers les musiciennes et ma compagne avec qui je joue dans plusieurs groupes me fait régulièrement part d’expériences assez sidérantes. En ce qui concerne la pression sociale, nous avons voulu fouiller les interstices de ces histoires et aborder les aléas de la vie créative, à savoir comment on gère le manque d’argent, de reconnaissance ou même de motivation.

En fait, tous ces essais de construire des choses ensemble sont non seulement valables mais essentiels. Pour un groupe connu et médiatisé, il en existe des milliers dans un succès très relatif, mais qui créent et jouent de la musique dans le but de contribuer à un écosytème artistique souterrain composé de groupes bien sûr, mais aussi de gens qui organisent des concerts, tiennent des bars ou des lieux associatifs, font à manger, passent le balai (ces rôles sont d’ailleurs échangeables) ou se rendent à un évènement à prix libre. Ce sont ces gens qui composent à 99 % la réalité de la musique, et sans doute de la créativité artistique en général.

Ça serait quoi la playlist idéale de The Mops ? Un ou des groupes en particulier qui ont inspiré des personnages ou des situations ?

Otto T. : ce ne sont pas des groupes qui m’ont inspiré, plutôt des documentaires : Dig de Ondi Timoner un documentaire sur le Brian Jonestown Massacre, Anvil, de Sacha Gervasi, sur un groupe de métal. Sinon je pense que mon album préféré du monde c’est « The Queen is dead » de The Smiths, je trouve que c’est le meilleur album de ce groupe, de loin, et que ni Johnny Marr tout seul ni Morissey tout seul n’ont fait aussi bien par la suite.

Daniel : Playlist idéale par membre des Mops :

1 Oriane : « The Eternal Cowboy » de Against Me !, « Pod » des Breeders, « Bricks are Heavy » de L7

2 Philippe : « Blue Album » de Weezer, « Parklife » de Blur, « Parrallel Lines » de Blondie

3 Marc : « Sonates pour violoncelle et piano » de Beethoven, « Sonates pour Piano » de Brahms, « In the Court of the Crimson King » de King Crimson

4 Stéphanie : « Stories from the city, stories from the sea » de PJ Harvey, « remain in Light » des Talking Heads, « The Raven » des Stranglers